París sin síndrome

Ilustración:

José Luis García

En un portarretratos con forma de corazón, en la casa de una señora en los suburbios de París, hay una foto donde aparezco yo.

Hasta hace unos días, esa señora y yo no nos conocíamos en persona y yo sabía menos de ella que ella de mí.

Sin embargo, cuando entré a esa casa y la señora me llevó del brazo y me mostró que tenía enmarcada una foto del día que L y yo nos casamos por civil en Buenos Aires, se me hizo un nudo en la garganta.

El portarretratos tenía varias fotos familiares y stickers navideños pegados en el marco, estaba apoyado sobre una estufa, al lado de un mueble con elefantes de adorno, una lámpara de mesa y una estampita de la Virgen.

En el living de la casa había alfombras, una cama de una plaza con almohadas de Marilyn Monroe y una biblioteca con cajas de lata con dibujos de la Belle Époque en los estantes.

La tele estaba prendida sin sonido en un reality show, en la mesa donde estábamos sentados había una bandejita con tazas de té, vasos con borde dorado y una pecera con forma de bowl y, en la ventana, una bandera de Francia.

La señora, abuela paterna de L, me agarró la mano y me preguntó en francés cuándo íbamos a tener hijos.

Y yo sentí, de repente, que volvía a tener abuela.

Así nos recibía París.

L y yo habíamos volado hacía unos días desde Bali y estábamos viviendo en las afueras de París, a unos 50 minutos del centro, en la casa de uno de sus tíos.

Durante los primeros días, el desajuste horario del jet-lag y el hambre atrasada de queso y baguette nos convirtió en dos salvajes que solo salían de la cueva en horarios raros y cuando no había nadie cerca para comer sandwiches de brie a oscuras en la cocina.

Yo aproveché el cansancio como excusa para interactuar poco —la verdad es que me daba muchísima vergüenza hablar en francés con gente que no fuese L— hasta que la inmunidad de los primeros días se me terminó y no me quedó otra que intentar comunicarme en un idioma que entiendo bastante pero que me cuesta mucho hablar.

Lo primero que me animé a decirle al tío de L fue que el café lo quería con leche (avec du lait), pero se ve que hablé con la boca demasiado abierta (no a la manera francesa) y mi pronunciación latina fue el hazmerreír de toda la semana.

¡Viva el queso!

Pasamos los días siguientes en familia —L tiene 14 tíos y a muchos no los conocía— y nos fuimos acercando a París de a poco.

El primer domingo fuimos a un cumpleaños familiar en un departamento del arrondissement (distrito) 13 y, cuando L y sus primos salieron al balcón a fumar yo salí detrás de ellos, aunque no fume, para no quedarme sola entre tanta gente nueva y terminar siendo “la mudita” que solo sonríe (o que se comporta como en este video). (En mi defensa: no estaba preparada para conocer a tantos franceses de golpe, L me vendió el plan como “vamos a tomar un petit café a lo de mi primo” y cuando llegamos vi que era un cumpleaños infantil, que había como 20 personas, que no teníamos regalo y que yo era la peor vestida del lugar, y “la nueva”, además.)

El sol de invierno pegaba contra los edificios y la gente nos miraba desde la vereda: seis hombres en fila, fumando, y una chica en la punta, mirando para abajo.

Vi hombres con la baguette bajo el brazo, vi pasar el camión de la basura, vi a una señora paseando al perro, vi un domingo parisino y por primera vez me sentí parte de la ciudad.

De golpe empecé a sentirme en casa en un país que nunca me había interesado demasiado conocer. Es rara (y linda) la sensación de saber que ahora Francia es parte tan importante de mi vida como Argentina y que acá también tengo una familia.

El momento en la terraza

Cuando se me fue el jet-lag salí a dar paseos offline por el centro de París.

Como no tengo 3G en el teléfono en Francia, pude caminar sin caer en la mala costumbre de preguntarle todo a google.

París me pareció distinta a las otras veces que vine: más vacía, más amable, más colorida. Esta vez la recorrí siguiendo uno de mis mapas subjetivos —la ruta de las papelerías— y entre una parada y otra encontré arte callejero en casi todas las paredes y pequeños momentos cotidianos para guardar en mi cuaderno: una familia alimentando a los cisnes del Sena, un señor dándole de comer a las gaviotas en la fuente del Jardín de las Tulerías, un pato que le tiraba de la manga del pantalón para que le diera comida a él, un perrito ladrándole a los caballos de la policía, policías enojados y dos hombres cantando Hakuna Matata en francés en una plaza de Montmartre.

Esta fue la primera vez que estuve en París y entendí el 85 por ciento de lo que me decía la gente. Eso, para mí, es tener un superpoder.

Cuando lo conocí a L yo no hablaba una palabra de francés, apenas sabía decir bonjour y merci y ahí se terminaba mi conocimiento del idioma.

Esta vez, además, vine de mucho mejor humor, sin esa tristeza que no me dejaba ver, y los parisinos me parecieron muy simpáticos: los del correo me hablaron en español cuando compré estampillas para Argentina (“Prefiero el español que el inglés”, me dijo uno), en el metro me reí en complicidad con un francés cuando anunciaron por el altoparlante (y entendí) que se habían subido “tres pickpockets” al tren, una mujer me contó toda su vida y sus dramas en un negocio (y yo hice mi mejor fake French).

No hubo una vez que no sintiera que estaba caminando por una ciudad de película.

—Qué linda que está París, me repetí cada pocas cuadras, y después me pregunté:

— ¿Está linda o es linda?

Eso que a los extranjeros les cuesta tanto cuando aprenden español es para mí una de las cualidades más lindas de nuestro idioma: la sutil (y existencial) diferencia entre “ser” y “estar”.

Si digo que linda que es París estoy hablando de algo aceptado universalmente, de algo definitivo e inmutable, pero si digo qué linda que está París estoy hablando del momento presente, del ahora, de mi mirada, y en esta visita lo que definió a la ciudad fue eso: mi manera de verla.

La primera vez que vine a París, la ciudad no me encantó.

Y como estaba mundialmente aceptado que París es una ciudad que encanta, supuse que el problema lo tenía yo.

Unos meses después, haciendo carpooling con un francés-vietnamita, me enteré de la existencia del síndrome de París —la desilusión que sufren algunos japoneses cuando visitan París por primera vez— y me pareció una metáfora aplicable a mi experiencia —tanto con la ciudad como con los viajes— y al momento por el que estaba pasando.

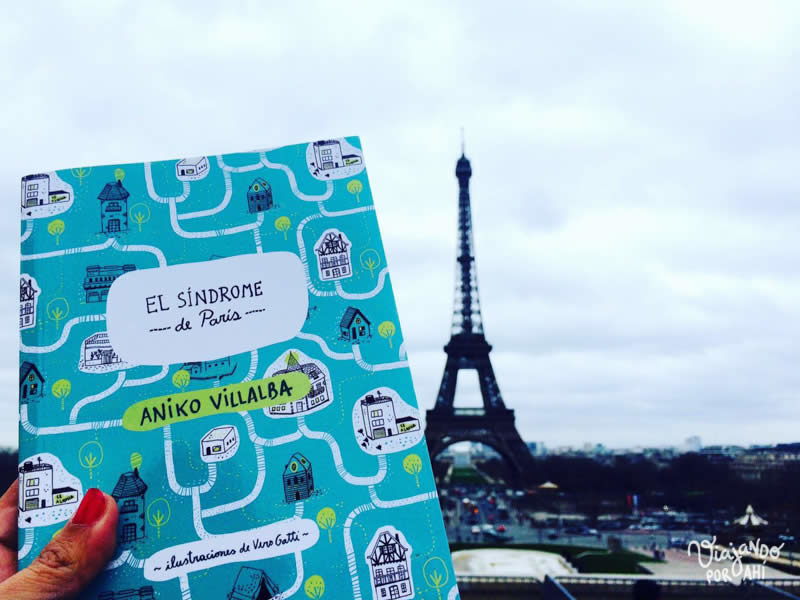

Escribí un libro con ese título —“El síndrome de París”— y siempre hice énfasis en que no era un libro acerca de París, sino acerca de la desidealización, la maduración, el desenamoramiento y el yin-yang de los viajes y la vida.

Y así como durante una época pensé que yo jamás dejaría de ser la de “Días de viaje”, durante otra pensé que nunca dejaría ser la de “El síndrome de París”, que esa era la nueva Aniko que había llegado para quedarse y que París nunca estaría entre mis ciudades preferidas.

Tampoco pensé que el libro tuviera algo de París más que el título, hasta que volví a París después de haberlo publicado y entendí que la ciudad estaba mucho más ligada a mi proceso interno de lo que yo pensaba.

Vero, la ilustradora de ambos libros, lo expresó mejor que yo.

Esta vez París me encantó, pero tenía que volver para darme cuenta de que esa era una posibilidad y para dejar ir el pasado y las desilusiones.

Esta vez vine acompañada, sin duelo, sin tristezas existenciales y con un rumbo claro.

Y el círculo se cerró una tarde lluviosa en una papelería de París.

Mientras miraba cuadernos hechos a mano escuché a tres japonesas diciendo “ohhh kawaiii” (“ay, ¡qué lindo!) y entendí que el síndrome no lo sufren todos, que hay muchos japoneses que vienen por primera vez a París y les encanta, que todo este tiempo me había sentido identificada con una japonesa que nunca conocí y que acá había tres que me demostraban lo opuesto.

Entendí que todos tenemos una París personal que nos hace soñar y nos desilusiona, pero así es la vida.

Salí de la papelería cuando dejó de llover.

Me quedé parada en el boulevard, vi un rayo de luz cayendo sobre la vereda y saqué una foto.

Una chica se dio vuelta, se quedó mirando lo que yo veía y sonrió.

Esta París sin síndrome me parece doblemente bella.

El sol después de la lluvia

El síndrome de París en París. Foto: Brenda Espinola

[box type=star] Bonus track:

– La ilustración de portada es de José Luis García – Left Handed Graphic y fue hecha especialmente para este post. ¡Gracias José!

– Por si les interesa, esta es mi Ruta de las papelerías en París (encontré cosas muy pero muy lindas).

– Si están aprendiendo francés, les recomiendo la app Duolingo (con esa aprendí). También está bueno leer libros (me acabo de comprar ‘Le petit prince’ en francés) y escuchar música: yo escucho Stromae, Manu Chao (el disco en francés), Carla Bruni, Zaz y Georges Brassens.

– Si visitan París, no se olviden de una de las reglas más importantes: siempre decir bonjour cuando entran a un negocio (más info interesante en este video). Van a ver cómo cambia la actitud de la gente con ese pequeño saludo.

– Por último, si todo falla: se ponen a cantar Foux dou fa fa.[/box]

[box type=star] Links y descuentos e información para que disfrutes de tu viaje

[wc_fa icon=”hotel” margin_left=”” margin_right=”” class=””][/wc_fa] Te regalo 25 euros para tu primera reserva en Airbnb.

[wc_fa icon=”ticket” margin_left=”” margin_right=”” class=””][/wc_fa] Mi página favorita para encontrar los mejores vuelos hacia París es Skyscanner. Acá te cuento cómo podés encontrar los vuelos más baratos.

[wc_fa icon=”book” margin_left=”” margin_right=”” class=””][/wc_fa] ¿Querés leer algo inspirador antes de viajar o llevarte un libro o guía a tu viaje? ¡Pedilo por Book Depository! (el envío es gratis a cualquier lugar del mundo) O leé alguno de mis libros ;)

[wc_fa icon=”pencil” margin_left=”” margin_right=”” class=””][/wc_fa] Si querés abrir un blog de viajes para contar tu aventura y buscás hosting te recomiendo Siteground. Y si querés aprender sobre escritura de viajes, ¡sumate a alguno de mis talleres de escritura y creatividad [/box]

Hola Aniko !!!

Vivo en París hace 3 años y me autodiagnostiqué síndrome de París, desde que visité por primera vez esta ciudad. Sigo sintiéndome “traicionada” porque la imagen que yo tenía y lo que encontré no coincidía. Me alegra leerte y saber que uno puede curarse del síndrome… Ojalá me recupere también :)

Un beso!!!

Hola Nati,

Creo que París tiene demasiada prensa y el choque con la realidad es fuerte, pero supongo que en el día a día habrás ido descubriendo cositas que te gusten, no?

Siii!!! Muchas películas, prensa, como dices… no ha sido fácil pero he encontrado algunas cosas que me gustan. El tema del idioma tampoco ayuda, aunque ahora hablo bien francés todavía siento que me faltan los subtitulos a veces, jajaja

Vi que en Instagram pedías datos de lugares… el parque de Buttes Chaumont, te lo recomendaban ahí es muy genial. Si te animas a ir al Jardin des Plantes (que también vi que te recomendaban) después pasa a tomar un té con pastelitos árabes a la Gran Mosquée (la gran mezquita) que queda cerca y se puede visitar también. Si vienes en tiempo de buen clima, un picnic en el borde del Sena, del Canal Saint Martin, o La Villette…

Saludos,

Me paso lo mismo cuando me mude a Italia hace un ano. No sabia una palabra de italiano y, aunque es cierto que es muy parecido al espanol, subestime lo dificil que es aprender un nuevo idioma. La comunicacion que antes era automatica se freno de golpe y me costo – me cuesta hasta el dia de hoy, aunque ya con mucha mayor facilidad – explicar lo que siento o pienso con claridad. “Te sentis una bebe cuando en realidad sos una mujer independiente” me consolaba mi suegra, jajaja. Fue frustrante, solitario y me costo mucho, pero ahora que paso el tiempo y puedo verlo con mas perspectiva, me parece que es muy interesante el proceso de aprender a comunicarse de cero de una forma nueva. Un idioma nuevo es, tambien, una nueva forma de conocer el mundo.

Me encanto el post y la idea de Paris como un lugar abstracto que todos tenemos adentro. Gracias por la inspiracion de siempre <3

Hola Sharon!

Qué bueno que estés viviendo en Italia! Tengo que conocer, me está empezando a llamar…

Es cierto, la sensación es la de ser un bebé. Yo siento que estoy aprendiendo a hablar otra vez y me indigna que un nene de 4 años hable mejor francés que yo!! jaja Pero es así, paso a paso.

Besos y gracias por leer!

Estoy en Siena! Pasense cuando quieran que tenemos lugar de mas. Besito!

ohh me encantaría!

quizá cuando volvamos a Europa en junio. Gracias! :)

Hola Aniko!

Voy a viajar a Europa por primera vez dentro de unos meses y cada tanto temo que me agarre el síndrome de París pero hacia Londres, que es mi ideal y mi obsesión desde hace muchos años.

Me consuela saber que aprendiste francés con Duolingo, yo lo estoy usando y si bien en lectocomprensión soy bastante buena, cuando veo una película no entiendo nada, y ni hablar de cuando intento pronunciar algo.

Saludos!

Hola Silvina!

A veces pasa que soñamos tanto con un lugar, que al llegar sentimos que nos desilusiona. Me parece que es normal que pase y que hay que permitírselo. Ningún lugar o persona va a estar nunca a las alturas de nuestras idealizaciones, pero no por eso hay que dejar de conocerlo. Así que andá a Londres con ganas, seguramente te sorprenda de maneras que no imaginabas!

A mí también me cuesta con las películas, pero está bueno ponerle subtítulos en el mismo idioma para poder leer lo que dicen. Y yo también soy malísima pronunciando!!

Saludos!

Creo firmemente que París fue mi casa en alguna vida pasada. Es como si la conociera desde siempre y me encanta. La sensación de caminar en sus calles es lo más lindo que tuve el privilegio de poder hacer. Vuelvo cada vez que puedo y ya empecé a llevar gente por el camino del amor a París y a Francia, a sus pueblitos, a sus quesos (por dios) , a sus bares de cara a la calle, a las esquinas, a todoooooooo. Bueno, me olvido de algo importante, sobretodo AMOR INCONDICIONAL AL PAN BRIOCHE, AMÉN. Me sentí muy identificada con tu “super poder”. La primera vez que fui, la ciudad entera me hablaba en arameo y cuando volví me dije que la próxima vez que fuera (porque se me metió en la cabeza que iba a volver 300 veces, como sea) pude hasta hablar con los mozos y la gente y la sensación de entender las charlitas de metro o de bus entre franceses me produjo una sensación de pertenencia aún más fuerte. (parecida a la gloria, te diré ;) Disfrutá por mi Aniko, Paris me manque.

Tal cual: arameo. Es genial la sensación de entender! Hoy fui al correo y pude comunicarme, es tan gratificante.

A mí me dijeron que en otra vida viví en Francia pero que morí joven (me mataron o me guillotinaron, no sé!) y por eso tenía tanto rechazo hacia Francia. Yo ODIABA el idioma francés, hace unos años (antes de empezar a viajar) no lo podía escuchar y no tenía una explicación lógica para eso. La misma astróloga que me dijo lo de mi vida pasada me dijo que Francia estaba en mi futuro (a los 16 años me dijo esto) y que viviría frente al mar. Creer o reventar.

Aniko!!!!

Perdón si me desvío. ¿Sabes lo que más me emociona? Ver a L por primera vez :D

y espero que algún dia podamos conocer tambien su nombre.

:)

Que me haya dejado subir una foto fue un graaan avance. Quizá para nuestras bodas de plata me deje poner su nombre! jajaj

Aniko, EL MAPA DE LAS PAPELERÍAS ES HERMOSOOOOOOOOOOO. (Creo que sufro del síndrome pero al revés ;) jaja)

Aniko, EL MAPA DE LAS PAPELERÍAS ES HERMOSOOOOOOOOOOO. (Creo que sufro del síndrome pero al revés ;) jaja)

Yo llego tarde a todas las novedades, recién me entero que te casaste jajaja felicitaciones!!!

Y París… Creo que es muy parecida a Buenos Aires. Creo que debería existir el síndrome de Buenos Aires también. Que bueno que estés empezando a amigarte con París, para mí es una deuda pendiente, ya que la primera (y única) vez que estuve me la pasé llorando todos los días jajaja

A propósito, te sirve duolingo para aprender? Yo estoy usando memrise para aprender palabras en francés y me enseña fraces graciosas jajaja, tal vez pueda combinarlas para ver si empiezo a avanzar un poco más.

Gracias!

Me sirvió Duolingo aunque hace tiempo que no lo uso, ahora trato de leer libros y escuchar todas las conversaciones que pueda.

No conocía Memrise, voy a investigar!

Aniko, sos muy genia. Como siempre es un placer leerte. Beso enorme!!

Hola Aniko, que lindo leer el desencanto y encanto con París. Yo la visite dos veces, una con mi novio francés y la otra con la visita de mi hermana. Las dos veces me encantó, aunque si bien no fue el wow que esperaba, no me desilusiono. Si a mi hermana, y para mi novio era más de lo mismo. Solo vivi once meses en una islita de Francia pero me fascinaba la idea de poder comunicarme sola -no hablo ingles, solo mi básico francés- aun me falta mucho por aprender pero con las herramientas que nombraste, leyendo el diario, escuchando muSica y sobre todo animarse a hablar, animarse a equivocarse y reirnos de nosotros mismos!! Bon corage et bonne continuation! Quiero seguir leyendo historias de Francia =)

Qué gran post! (como todos en realidad <3 )

Te regalo esta canción para practicar:

https://www.youtube.com/watch?v=EHkELO2x7PY

Es de la película "La familia Belier". Un sábado a la mañana la enganché en el cable y como hablaban en francés la miré. La canción es el cierre de la peli, pero no la subtitularon, y aunque me encantó, no la entendí. Tanto me gustó que fui googleando palabritas que había entendido (ni sabía el nombre de la peli) y la encontré. Cuando leí el subtítulo me lloré la vida, porque aplicaba perfecto a la historia y ahora la escucho siempre. Ojalá te guste! :)

Beso enorme!

Ya me habían recomendado esa peli, será momento de verla… :)

Aniko! Ame este relato. Creo que las ciudades merecen segundas oportunidades. A mi me pasa que cuando una ciudad no me encanta, con el correr del tiempo pienso: “deberia volver y tratar de descubrir su encanto”.

Beso!

Cele

¿Qué paso si entro a un negocio en París y digo “Ola ke ase”?

jejeje intentalo y nos contás xD

Qué lindo lo que contás Aniko!! Conocí París el año pasado iba con mucha expectativa y (por suerte) me enamoré desde el minuto 1 :)

En cuanto a música, además de los que nombras, me gustan Olivia Ruiz, Charles Aznavour, y sin dudas la más grande, Edith Piaf. Saludos desde San Martín de los Andes!

… La sutil (y existencial) diferencia entre “ser” y “estar” … queda determinada por el “hacer” … ;)

Me refería en cuanto al idioma! Porque en inglés solo existe una palabra (el verbo “to be”) para referirse a ambas cosas (“to be” se puede traducir como “ser” o como “estar”, según el contexto). Lo mismo pasa en francés con el verbo être, a y los extranjeros que aprender español les cuesta mucho usar bien el ser/estar.

Hola! Visite Paris sola, hace 4 años, en una ocasion que fui a Barcelona 1 mes y medio a visitar a una prima, y me hice una escapadita de 3 dias. Iba completamente ilusionada, pensando que iba a enamorarme de la ciudad… desde que baje del avion senti una angustia… me subi al tren que conecta Orly con la ciudad, y justo habia un artista callejero tocando una cancion muy triste. Pase mi primera hora en Paris llorando… Visite todo lo turisticamente obligado, pero no aguantaba que pasaran las horas para volver a Barcelona. Es tan cierto lo que decis! Espero poder volver algun dia, para ver si puedo engancharme con tan bellisima ciudad! Gracias por todos tus bellos relatos, nos haces viajar con tus palabras!

Las papelerías, lugar donde todo sucede!!! Ahí se cierran círculos, son parte de una ruta a seguir! Jajaja me encantó!

Aniko, a mi también me encantan las papelerías y amo los cuadernos hechos a mano y cocidos!!!

Te mando un beso

Las papelerías son lugares sagrados para quienes amamos el papel! (aunque seamos incomprendidos por eso)

Besos!

Buenos días,Aniko yo llevo tres años en París y gracias a vos descubrí el sindrome de París,si de por si no me gustan las grandes capitales (me da igual como se llamen),de París no me gusta nada mas que cuatro cosas.Aunque en general Francia es un país muy bonito.

Saludos genia.

Hola Aniko! Muchas gracias por tu blog. Saqué pasaje para empezar mi viaje a mitad de año. Leerte me ayudó muchísimo. Tengo mucho miedo y a la vez mucha confianza. De nuevo, gracias por compartir tu experiencia, tu calidez. No tengo mucho más que decir por ahora, pero quería que lo sepas.

Muchas gracias, y saludos.

Hola Aniko! antes de leer el post y para que no se me olvide, en el email pedías recomendaciones sobre Amsterdam. Pues, a menos que tengáis una agenda muy apretada… Hay un sitio al que NADIE va… aun no vi un blog (excepto el mio) que hable de ese tan mágico y brillante lugar!

Se trata del Parque Nacional Zuid-Kennemerland. Esta cerquita de Harlem, al Oeste de Amsterdam. Podréis disfrutar de un día de paseo por un parque lleno de “vacamounstruos” y ciervos curiosos que espían mientras tomas el almuerzo. Lo mejor de todo el la playa infinita al Mar del Norte, en la que bañarse haciendo topless es inevitable si no has sido previsor (mi primer baño nudista fue ahí en 2014).

En serio, me haría mucha ilu que fuerais y vierais todo aquello que de verdad es asombroso para pasar un día. En tren se llega directo en menos de una hora. Te dejo el enlace para que veas unas fotos a ver si así os animáis vale?!

https://www.humildadmochilera.com/holanda/chapuzon-zuid-kennemerland/

Dicho esto procederé a leer el post ;)

¡Muchos ánimos en la charla en inglés!

algo en tu forma de escribir me crea una atmósfera tan agradable, tan cercana… disfruto mucho leyéndote, espero poder comprar tus libros pronto (es complicado desde Venezuela)… me haces estar ahi sumergida completamente en el relato. gracias

:)

gracias!

Hola Aniko, te saludo,

Para no extenderme te cuento que ahora que estoy escribiendo un libro, justamente me he encontrado con algunos de tus post y me parecen súper interesantes, algunos sobre todo, resultan muy inspiradores.

Te escribo con el animo de pedirte algo, no mucho claro, pero es algo serio,

es posible que me puedas dar algún valioso consejo de como escribir un libro en forma de bitácora o diario?, seria muy valioso para mi y de gran ayuda, porque admiro todo lo que haces y sobre todo el estilo con que lo desarrollas. Cuando imaginaste q además de viajar, ibas influir en las demás personas haciendo lo q mas te gusta hacer?

En lo personal, pienso que de eso se trata la vida, de ir mas alla de las barreras del dinero y hacer lo que mas te gusta, agregando valor a los otros con lo que uno hace.

Bueno no te quito mucho de tu valioso tiempo, para mi es un placer enorme scribite, espero que todas tus cosas marchen a la perfección, un enorme abrazo estes donde estes ;)

Hola ANIKO :)

Suelo leer sin comentar, pero me diste ganas cuando leia en tu instagram esa sensación al entrar en casa de la abuela y ver que estabas ahí en ese porta retrato. Seguí leyéndote en este paso por Paris.

Me identifique en ese momento, solo que yo lo he vivido aqui en Italia un par de semanas antes que tu, después me identifique aun mas con eso del idioma… pufff…!!!

Siempre te leo aunque pocas veces comento, algo reservado que soy, aunque a veces me da por dar señales de vida.

Que tengas suerte en tu próxima charla.

En ingles menos mal que no en aleman jajaja…

Saludos :)

Gracias Aniko!

Yo Amé Paris, desde el 1º día y me prometí volver una y otra vez , ya he ido 2 veces y en mi 3º viaje, que estoy recién planificando, tiene que estar París.-

Me pasó que sentí que siempre fuí de ahí, veo las fotos y cada vez que las veo me emocionó, tengo nostalgia de Paris, muchas veces en el año, como mi nostalgia por el mar, mis 2 grandes nostalgias.

A veces pienso que no es tan fácil por tiempo y por dinero ir a Europa tan seguido, y que sería mejor conocer nuevos lugares, pero no puedo no pasar por Paris, no puedo.-

Este año estoy formando mi agencia de viajes y a organizando grupos desde Chile a Europa, y desde Europa a Chile, me tiene muy emocionada la idea de ayudar a viajar a otras personas, ya que los recorridos que suelo hacer son lentos, y se disfrutan, no son como los tour que son una locura.-

Te admiro mucho y quiero seguir tus pasos .

Bendiciones

Patricia Packard D.

qué linda la nostalgia del mar!

Hola Aniko, acabo de suscribirme a tu blog. Acabo de conocerte también a través de TEDex. Te felicito!! Realmente me inspiraste a seguir en cumplir mis sueños, que en mi caso es vivir del Coaching!

Muchas gracias por compartirnos tu experiencia!! Abrazo desde Lima-Perú.

Hola Aniko

Muchas gracias por compartir este #post con todos #NOSOTROS

Me hiciste recordar ” Todas la veces que me perdi en sus calles”

Una ciudad que Té roba el #CORAZON

Cordialmente José ( @ohw7526 | http://www.ohw7526.com )

Hola Aniko! Siempre te leo y tus libros siempre fueron una tarea pendiente para mí. Me decidí hace unos días y ya estoy leyendo Días de Viaje.

Me llamó mucho la atención la parte de tu llegada a Buenos Aires después de tus vivencias en Asia. Yo sentí en su momento algo parecido y cuando leía tu libro me lo describías tal cual.

Esa desconexión voluntaria de la ciudad y la cultura que de repente se pone en manifiesto.

Me reí mucho cuando decías que parecías una voyeur, la verdad cuando me subí a un colectivo al día de haber llegado mi mente estaba siendo penetrada por decenas de conversaciones en nuestro acento e idioma. Y eso que es ruido de ambiente en la vida cotidiana se transformó en un mundo de información.

Lo había pensado pero nunca lo había compartido.

Aunque sea algo raro y forzoso, me intriga para bien esa tensa relación que se presenta entre el origen y el viajero. Es tan real!

Hola Santi,

Qué bueno no ser la única!! Gracias por compartir tu experiencia. :)

Me gustó mucho esta visión revista sin dejar lo poético :) Sin vender lo esperable. Yo hablo poco francés, pero bastó para que cuando visité me contestaran y me charlaran en la calle, así que ni siquiera viví el rechazo que algunos me contaban por la barrera idiomática. Claro que me llevó años de estudio en el colegio para ese poquito contacto, pero valió la pena. Quiero volver.

realista quise decir.

Es un blog excelente y informa sobre paris con tu vista y viajar a Paris siempre esta en mi corazon. Somos el mejor proveedor de servicios en viajes a la India proporcionando mejores paquetes turísticos de vacaciones a través de nuestros blogs, noticias e imágenes.

Hola, Aniko!

Son geniales tus posteos. Inspiran mucho. Llegué buscando leer tu experiencia en los países nórdicos, porque voy a ir la zona durante casi un mes, partiendo desde Noruega. ¡Me sorprendió ver que sólo visitaste Suecia! De todos modos, no quería dejar de preguntarte, considerando tu experiencia, cuál es la mejor manera de moverse entre Noruega-Finlandia-Suecia-Dinamarca. No logro decidirme si moverme en tren o avión.

excelente blog! apenas estoy conociendo este estilo de viaje mochileros y de bajo costo que siento que se adapta a mi perfectamente, y lo he comprobado con mis peque#as experiencias! pronto me mudare a argentina, no conozco a nadie y me gustaria saber si tendras informacion de alguna comunidad montañera o mochilera para conocer en la capital. Saludos desde venezuela!♥

Hola Aniko

1era vez que te leo, y me encanto! Tenes una forma de escribir muy amena que hace que aunque no te conozca, te sienta cercana.Y las fotos son hermosas!!

Soy bastante virgen en esto de conocer el mundo, apenas me anime a ir a Chile y a Colombia en periodos vacacionales.Hace un tiempo que pienso que tan difícil (económicamente hablando)puede ser cruzar el mar y conocer países de Europa… Google un poco y me tope con tu blog y lo amé. Fantaseo con la idea de irme a vivir un año a España (por el idioma), vivir otras experiencias.. . y tus post me hacen soñar y le digo a mi esposo que sueñe también a ver si algún día concretamos, dejando a un lado los miedos.

Saludos desde Bs As.

Pai.

Hola Aniko! Te sigo hace mil, soy una de esas lectoras silenciosas, pero hoy me dieron ganas de escribirte. Amé este post, siento que lo que vas escribiendo refleja por momentos procesos internos en los que ando…. Me encanta leerte, tu forma de escribir me llega directo al alma :)

Amo viajar, aunque lo mío es sólo en vacaciones, un mes al año vuelo hacia algún lugar, este año Japón! Así que me sirve tu experiencia!

Esperaré con paciencia a si algún día deciden cumplirle el deseo a tu nueva abuela y cuentes tus aventuras viajeras con un niñito franco-argentino! Así nos contás cómo se hace, es mi gran duda! Siempre me pregunto si podré combinar ambas cosas, el viajar y la maternidad.

Abrazos genia!!

ja, es mi gran duda también!

Algún día les contaré. :)

Hola Aniko!

Te escribo desde Colombia y tengo planeado viajar a París en octubre. Puedes darme algunas recomendaciones para comenzar a planear mi viaje, los lugares a visitar, las calles por recorrer… Estoy muy atenta a cualquier sugerencia.

Hola Aniko! Vivo en París hace 7 meses, me encanto reconocerme en tu relato y haber observado los mismos graffittis que vos! Me alegra mucho que te hayas amigado y reenamorado de la ciudad, lo mío fue a amor a primera vista…

Me encanta tu blog, muy parisino, elegante y sofisticado, muy tierno. Felicitaciones!

Espero que la próxima vez que te escriba sea desde Japón! Besos y abrazos!

Aniko! ¡Qué de vueltas da la vida! Me acabo de enterar que te casaste por civil con L y que estás en Francia, o ya no?

Cuando leí el síndrome de París me acordé de mi viaje a París hace cuatro años con David (el L de mi vida). Había dejado París para cuando me enamorara de verdad porque me la imaginaba como la ciudad más romántica del mundo. Y sí, sentí el síndrome de París… Y unos meses más tardé, volví a Roma con David (llevándole por sorpresa a su segunda patria) y me pareció mucho más romántica que París y me volví a enamorar de la ciudad y la subí al top de mis ciudades favoritas.

Si algún día te pasas por Madrid, pasate antes por mi blog (o por instagram o facebook) y así te invito unas cañitas o lo que gustes…

Un abrazo viajero

Hola Romina, sí, ahora soy señora (?)

Estamos navegando en un transatlántico rumbo a Europa, no sé si pasaré por Madrid esta vez.

Saludos y gracias por el comentario!

Me perdió muy bueno tu viaje, sobre todo las descripciones y lo que sentías cuando no podías entender el idioma. Yo también fui a París y sentí lo mismo. Cuando fui me había enamorado de la vista y restaurantes. También me encantaron los lugares que habían para visitar.

Querida Aniko, esta crónica que escribió de París me pareció ejemplar. Gracias a todo el detalle y personalidad que incluyó en ella tengo más deseo de visitar esa hermosa ciudad. Si no hubiera leído su crónica uniera ido a Francia sin saber los desafíos pero tambien virtualidad es que hay ahí. En conclusión estoy muy contento de haber leído su crónica y sorprendido por la calidad que hay en ella. Muchas gracias, Edu

Hola

Estuve en París 4 días fue por un viaje de negocios , me parece una ciudad que te envuelve y con su belleza te invita a quedarte , tuve la oportunidad de conocer algunos lugares como la torre Eiffel , fue maravilloso,

casi me envuelve el síndrome de París , Saludos.

Hola Aniko! Gracias x tu espontaneidad! Estoy releyendo Días de viaje, pero esta vez con mis hijas! Lo disfrutamos mucho y realmente me encanta tu forma de escribir, por lo profundo, espontáneio y los toques de humor, que son geniales!

Te escuché hablar sobre talleres de escritura para niños, podrías recomendarme algo para una de mis hijas, que le gusta escribir?

Beso grande

Saludos !!! Voy a París el próximo mes y me gustaría que pudieras recomendarme algun rincón secreto fuera de lo común. También algo gastronómico que te llamara la atención, es mi tercera vez, pero las anteriores dos veces en París fueron muy rápidas y apenas pude ver nada más que lo típico. Enhorabuena por tu blog, me ha encantado !!!!

Muy bueno Aniko.

Gracias por compartirlo. Todos tus posteos son muy lindos y fluidos ¡no cambies nunca!