Visita a las Killing Fields de Camboya: cuando la realidad duele

Admiro a los camboyanos.

Admiro sus sonrisas.

Admiro su buen humor.

Admiro también, por qué no, su caos, porque significa que salieron adelante y siguen viviendo.

Admiro su fortaleza.

Admiro su presente.

Porque veo su pasado y no me queda otra que llorar por lo injusto que es el mundo, por lo extraño que es todo, y que unos pocos puedan arruinar la vida de millones de familias y porque no hay manera de borrar el sufrimiento.

Supongo que esto es lo que se siente al llegar a un país donde toda una generación fue borrada.

Donde hay más gente joven que adulta.

Donde todos los intelectuales de una generación murieron.

Donde hombres, mujeres, monjes, niños, todos fueron obligados al trabajo forzado o a la muerte.

Donde un hombre tuvo la idea de generar un país sin clases, sin educación, sin hospitales, sin futuro y lo logró gracias al apoyo de unos pocos y una máquina sanguinaria que borró a más de 8 millones de personas del mapa.

Pensé que no me iba a afectar pero me afectó.

Caminar por el lugar conocido como Killing Fields”, campo clandestino en las afueras de Phnom Penh donde se llevaba a la gente en camiones para matarlos en masa.

Pisar los bordes de las fosas comunes donde fueron encontrados miles de cuerpos destrozados.

Ver los árboles que servían para matar a los bebés (me lo explicaron literalmente así), agarrándolos de los pies y rompiéndoles el cráneo contra el tronco.

Tener los restos de ropa, de mandíbula, de huesos y de cráneos de las víctimas frente a mí, para que los oliera, mirase y tocase.

Caminar por dentro del “S-21”, un colegio que fue tomado por el Khmer Rouge y transformado en una de las mayores cárceles clandestinas y centros de tortura.

Ver las celdas construídas rústicamente con madera, una madera que delimitaba los bordes de la vida: de acá para adentro, seguís vivo, cuando salgas, olvidate.

Mirar y ser mirada por las miles de fotos de las víctimas, sabiendo que no hay manera de resucitarlas.

Ver a los turistas sacándose fotos frente a los instrumentos de tortura, como si fuese algo “divertido”.

Leer los relatos de aquellos que fueron reclutados de niños y decidieron colaborar con el régimen para seguir vivos.

Ver que todavía, al día de hoy, no se hizo justicia y tal vez nunca se haga, ya que los mayores responsables murieron.

Saber que sólo siete de los miles de prisioneros sobrevivieron.

Escuchar aún hoy los gritos de desesperación, el llanto de los chicos, las plegarias de las mujeres.

Sentir el aire pesado, cargado de muerte, que quedó en todos estos lugares.

Entrar a una de las cuevas en las afueras de Battambang que también sirvió de fosa común y mirar desde abajo, cual víctima, el hueco desde donde arrojaban a la gente de lo alto.

Y pensar: no hay escapatoria.

Frente a la maldad humana no hay escapatoria.

Me afectó. No puedo no sentir nada frente a algo así. Es morbo, puede ser, porque de alguna forma ahora alguien gana dinero con la muerte, se la exhibe en un museo, se cobra entrada para presenciar la ausencia.

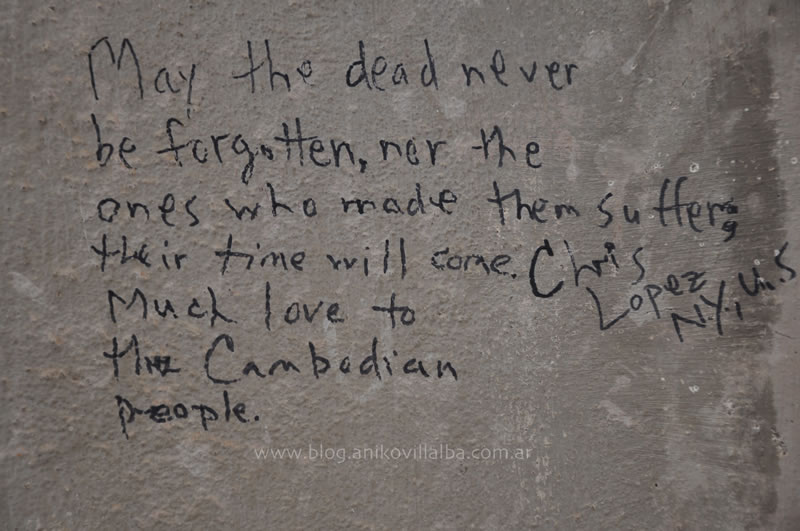

Pero sirve para generar conciencia, para que esto no se repita.

Y es una historia que no se puede pasar por alto si se visita este país. Porque la historia da forma al presente, y un lugar es lo que es, por consecuencia de lo que fue.

Y yo, personalmente, no puedo no sentir dolor, indignación, asco frente al ser humano que se dedica a matar a otras personas para lograr su cometido.

No puedo.

Hoy estoy indignada frente al mundo.

No solo duele, siento como una vergüenza ajena, cada vez que veo y leo sobre éstas aberraciones que cometemos los humanos!

Me paso algo muy parecido cuando visite la ESMA en Buenos Aires, esa misma sensacion, ese desconcierto al darte cuenta de lo cruel del que es capaz el ser humano, de todo el dolor que puede causar si lo quiere.

Quedo totalmente reflejado en tus fotos ese dolor.

besos y gracias por compartilo.

Tremendo documento que nos recuerda lo miserable que puede ser la especie humana .

Estas calamidades solo se evitaran si las preservamos como sitios de la memoria , como se esta tratando de hacer en la Argentina , con los campos de concentracion tortura y exterminio como museos del horror , como el Polonia , Alemania …

Lamanteblemente quedaran muchas fosas comunes por descubrir y muertos por identificar , en mi caso personal me afecta mucho ya que soy hijo de una persona asesinada por la represion y los restos de mi madre recuperados de una fosa comun del cementerio de Avellaneda .

Valiente muestra y gran testimonio grafico , te felicito

Espeluznante, Aniko, pero necesario. De cuántos horrores es capaz el ser humano.

Es preciso estar alertas y no permitir que vuelva a suceder jamás.

Un beso grande,

marita

Cambio y reflexión? Me gusta tu estilo.

Ani me encanta el nuevo estilo de tu blog y esta nota y sus fotos!!

Muy fuerte todo…!

Muchos besos de este lado del mundo.

una cruel y triste realidad.

Terrible lo que es capaz de hacer el ser humano. Cuándo la libertad de las personas es así aplastada, cuando la vida no vale nada, cuándo queiras correr y te detengan, cuando quieras gritar y te callen, cuando te sientas vigilado, y no tengas opciones, es ahí cuando verás que esa sociedad está condenada. Ojalá, esta masacre no vuelva a ocurrir. q.e.p.d

besote y te extraño.

Mi enhorabuena por tu relato, logras transmitir la realidad de lo que allí paso. Cuidate.

Se me salieron las lagrimas y la piel se me puso de gallina…

Hola Aniko! Este año tuve la suerte de viajar por 7 meses por Asia y Europa, realmente encontrar tu blog me encanto porque me hace revivir los lugares que estuve, cada palabra que escribís me llega mucho¡ sin dudas que Camboya me impacto, realmente tuve una sensación de impotencia muy grande al estar ahí, como paso esto hace tan poco y como el mundo dejo que esto pasara! Escuchar la audio guía me movilizo mucho.

De ahora en mas te sigo, ya que quiero conocer a travez de vos los lugares que no estuve para juntar el valor de nuevo e irme a conocer cosas nuevas!

Estoy de acuerdo contigo, sobre todo en lo impactante que es estar ahí, conocer una masacre que mató a millones de camboyanos, es muy shockeante, otra cosa que impacta es como decís vos ver a los turistas sacándose fotos como si estuvieran en un parque de diversiones pero bueno, hay gente para todo.

Me impactó también que el día que fuimos a visitar killing fields había una especie de acto conmemorativo en el que actores adolescentes de colegio representaban con total naturalidad (y con tintes de comedia ya que la gente en determinadas partes de la obra se reía) este genocidio en la que seguramente algún familiar de estos chicos haya fallecido.

Es increíble que mientras pasaba eso nadie se enteraba y da miedo pensar si no se puede llegar a repetir en algunos de los paises pobres como Camboya.

Saludos

Damián

https://ddv2015.wordpress.com/2015/06/05/les-presento-a-camboya/

Tu crónica sobre tu viaje a Camboya, nos conmovió en cada aspecto, de la historia, el pasado, las tradiciones y su cultura. Fue efectivo al transmitir información sobre lo que había sucedido, y el evento mayor, pero horrendo, el genocidio.